Le musée d’Histoire, installé au cœur de la Citadelle de Belfort, retrace l’histoire de la ville et de son territoire à travers différentes époques. Il se divise en trois espaces distincts : un espace archéologique, un espace historique, et un espace consacré à Bartholdi.

L'espace archéologique

L’archéologie, « source de la mémoire collective » (convention de Malte) permet, par l’étude du passé à travers ses traces matérielles, une approche complémentaire des autres sciences historiques. La particularité de l’archéologie est d’étudier ces traces multiples et variées, qui vont de l’objet lui-même à l’architecture, et d'offrir des reconstitutions iluustrées à partir des fouilles. Cette science nécessite donc à la fois une approche globale et des réflexions particulières.

L’espace archéologique des Musée(s) de Belfort présente la vie des hommes, de ce territoire avant même la fondation de la ville, des premiers occupants de la préhistoire à ceux du Moyen Âge, en passant par le monde gallo-romain qui a laissé tant de traces. Entre Vosges et Jura, le Territoire de Belfort, lieu d'échanges, de commerce ou de guerre, est une zone archéologique dense et riche est encore mal connue.

L'espace historique

En 1226, le nom de la ville de Belfort apparaît pour la première fois. C’est alors que cette ville, connue par des traces archéologiques, rentre réellement dans l’histoire. A partir de cette date, il est possible par des textes et des écrits de suivre les évolutions urbaines, sociales et événementielles de celle-ci.

Le Musée d'Histoire de Belfort présente également les différents souvenirs liés à la défense de la ville durant le siège de 1870 comme par exemple les éléments et effets personnels du Colonel Aristide Denfert-Rochereau, qui a glorieusement défendu la ville, soigneusement exposés dans des vitrines.

De la cité médiévale protégée par son château à la ville de la forteresse royale de Vauban, des troubles du début du XIXe siècle au célèbre siège de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, l’histoire permet de suivre les évolutions de cette place forte stratégique aux portes de la France, de rencontrer de grands hommes, comme le général Lecourbe ou le Colonel Denfert-Rochereau, de découvrir de nouvelles facettes de l'histoire de France.

L'espace Bartholdi

En 2011, un nouvel accrochage a redonné sa place à Frédéric-Auguste Bartholdi (Colmar, 1834 - Paris, 1904) en aménageant d’une manière permanente six salles consacrées au statuaire, présentant un fonds de sculptures, peintures, de gravures et de photographies anciennes.

L'une des six salles situe Bartholdi dans son siècle et son environnement. Parmi les thèmes récurrents de son œuvre on compte l’élan patriotique, la glorification de la liberté et l’exaltation des grands hommes.

"L'adieu au pays natal", qui représente l’exil des Alsaciens lors de la guerre de 1870-1871, illustre parfaitement l'élan patriotique. Malgré l’intensité du moment et son jeune âge, le personnage principal garde une sorte de calme, toujours pour le sculpteur synonyme de courage.

Une autre salle éclaire la relation du sculpteur avec Belfort à travers le Lion, commande de la ville pour honorer la mémoire de ses défenseurs durant le siège de 1870-1871, grâce à un choix d’études de dessins et de documents d’archives.

Ces œuvres sont conservées, pour partie, dans les collections des Musée(s) de Belfort. Elles sont complétées par des dépôts des Archives municipales, du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale de Belfort, du Musée Bartholdi de Colmar, du Musée Roger Quillot de Clermont-Ferrand, du Musée d’Orsay, du Conservatoire national des arts et métiers, du Musée de la Vie Romantique.

Aussi au musée d'Histoire de la Ville de Belfort :

Denfert-Rochereau. Portrait d'un héros

Le 11 janvier 2023 a eu lieu le bicentenaire de la naissance du colonel Aristide Denfert-Rochereau (1823-1878). Bien connu comme défenseur héroïque de Belfort durant la guerre franco-allemande de 1870-1871, il fait l’objet d’une iconographie à charge, en raison de ses opinions politiques à contre-courant de celles de l’armée. Les collections belfortaines sont mises à contribution pour renouveler la présentation du musée d’Histoire centrée sur ce personnage historique visionnaire.

Camille Lefèvre

Compte tenu des attaches belfortaines de Marie Richon (1849- ?) que Camille Lefèvre (1853-1933) épouse en 1882, le couple sans enfant décide en 1932 de donner la totalité de sa collection de peintures, sculptures et estampes ainsi que le fonds d’atelier du sculpteur à la Ville de Belfort.

En 1872, Camille Lefèvre entre à l’École des Beaux-arts et y reçoit une formation classique dominée par l’exemple de l’Antiquité et du néoclassicisme. Il remporte deux fois le Second Grand Prix de Sculpture (1877 et 1878) ainsi que la grande médaille d’émulation de l’Ecole des Beaux-arts (1877). Il brille plutôt dans le domaine de la bijouterie et des arts décoratifs, devenant notamment en 1908 professeur de l’École des Arts décoratifs.

La réflexion concernant le choix des œuvres s’est portée sur la variété de ses centres d’intérêt et l’éclectisme de son style, typique de la deuxième moitié du XIXe siècle.

Il consacre ainsi une partie de sa production au monde ouvrier ou au monde de la rue illustrant même des magazines satiriques. Il s’intéresse également au domaine des arts décoratifs, marqué par le style Art Nouveau, participant à la réhabilitation de l’objet domestique comme décor intime de la vie. Parallèlement, sa production révèle qu’il recherche les grandes commandes, publiques ou privées en participant à de nombreux concours. Il réalise ainsi la statue du Gué achetée par la Mairie de Paris, plusieurs éléments de décors de la gare de Rouen, la façade de la mairie d’Ivry-sur-Seine et les décors intérieurs de l’hôtel particulier de M. Kefer à Paris. Fidèle à son cercle d’amis, Camille Lefèvre prend aussi le temps de les représenter en dessin comme en sculpture mais aussi de les collectionner. Le public pourra ainsi voir plusieurs œuvres de Jules Dalou, Auguste Rodin, Maximilien Luce et Armand Breton dans cette exposition.

Retrouvez une sélection d'œuvres de Camille Lefèvre exposées au rez-de-chaussée du musée d'Histoire.

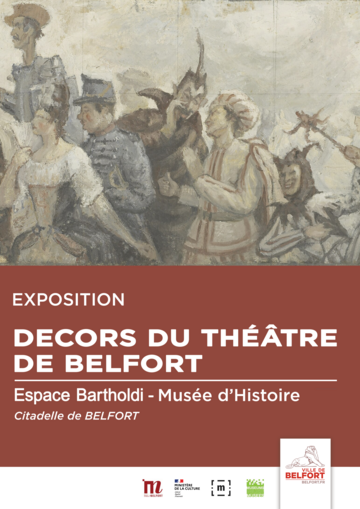

Décors du théâtre de Belfort

En 1927, la Ville de Belfort décide de rénover le théâtre municipal construit en 1878. Julien Hirsch, architecte parisien, est choisi pour ce projet. Par l’entremise de Léon Delarbre, conservateur des Beaux-Arts au musée de Belfort, Jean-Eugène Bersier (1895-1978) est choisi pour la réalisation des décors peints de la salle de spectacle et du foyer. Plusieurs artistes participeront avec lui au chantier. Dans la salle de spectacle, Belfort, son histoire et ses personnages célèbres sont à l’honneur. Dans le foyer, les artistes rendent hommage aux différents genres du théâtre par la représentation de scènes de plusieurs pièces (Pelléas et Mélisandre, Le Misanthrope, Hamlet...). Découvrez une sélection de ces très beaux décors dans l'espace Bartholdi du musée d'Histoire de Belfort.